En

el restaurante "The

Fat Duck",

en Inglaterra, los comensales eligen la música del postre para que

les sepa más o menos dulce. Las notas más agudas potencian el

dulzor y las graves el sabor amargo. En Japón, unas gafas de

realidad aumentada permiten ver la comida más grande y la persona

que está comiendo se siente saciada con mucha menos cantidad. En el

taller de Paco Roncero, en Madrid, un cliente se sienta a comer un

plato elaborado con marisco sobre una proyección con imágenes

submarinas. Y la sensación de sabor a mar se multiplica.

Muchos

restaurantes del mundo empiezan a aplicar los nuevos conocimientos

sobre los mecanismos que pone en marcha nuestro cerebro delante de un

plato de comida. "El cerebro construye los sabores a través de

la integración de las entradas de otros sentidos", explica

Charles

Spence,

investigador de la Universidad de Oxford y uno de los pioneros en

este terreno de la experimentación sensorial. "Todo forma parte

de un paquete, incluso el ambiente donde tomamos esa comida".

Más allá del papel evidente que juegan la vista y el olfato, en su

laboratorio han descubierto la importancia de otros factores como el

sonido en la experiencia culinaria. Si uno está comiendo patatas

fritas, por ejemplo, y se le hace creer mediante auriculares que son

mucho más crujientes, su percepción del sabor cambia radicalmente.

Y lo mismo si toma una bebida carbonatada con un extra de sonido

burbujeante.

"Ahora

sabemos", relata Spence, "que las notas agudas resaltan el

sabor dulce y las graves hacen destacar el amargo. Y hemos diseñado

un postre en el que uno puede elegir la banda sonora según su

preferencia". Con su colaboración, el chef Heston

Blumenthal

diseñó uno de los platos estrella de su restaurante, un preparado

con ostras, almejas, mejillones y algas que se sirve acompañado de

un pequeño iPod para degustarlo apropiadamente. Porque el plato,

bautizado como 'The

sound of the sea’ (el

sonido del mar), no sabe igual si no se come acompañado del sonido

de las olas y las gaviotas.

Todo

esto que parece una excentricidad tiene detrás una sólida base

científica. "La percepción del sabor puede ser influenciada

por aspectos complejos, como la información de un etiquetado o las

expectativas", asegura el científico español Miguel

Alonso Alonso, que

investiga en la Universidad de Harvard. "En la manera en que

comemos hay muchas asociaciones automáticas que se ponen en marcha y

que al final contribuyen a la experiencia sensorial que es comer".

Aquí entran en juego, por ejemplo, los factores cognitivos: lo que

sabemos cambia nuestra percepción de la comida. En el año 2005, el

investigador de la Universidad de Oxford Edmund

T. Rolls

comprobó que cuando a los sujetos se les da un mismo recipiente con

queso para oler, sus reacciones varían radicalmente si está

etiquetado como "queso cheddar" o si en el rótulo pone

"olor corporal".

La

importancia del etiquetado se basa en que necesitamos saber de

antemano qué es lo que vamos a comer. En otro experimento se dio a

los sujetos un mismo producto con 1) una etiqueta explicativa, 2) la

indicación "Comida 386" y 3) sin etiqueta. Los que no

sabían absolutamente nada del producto fueron los más

insatisfechos. Porque lo que sabemos y esperamos del alimento

condiciona nuestra experiencia. Es famosa la prueba en que se ofrece

a una persona una copa de vino blanco teñida de tinto y su cerebro

no es capaz de descubrir que le están engañando. O los trabajos que

demuestran que un vino nos sabe mejor si lo pagamos más caro.

"La

percepción gastronómica no es distinta a las demás percepciones",

asegura Javier

Cudeiro,

catedrático de Fisiología de la Universidad de La Coruña. "Con

el sabor se ponen en marcha varios canales sensoriales y esto lo han

entendido los mejores cocineros de forma intuitiva. Algunos han

aprendido que se puede engañar al cerebro para sorprender al

comensal, y eso es un valor añadido". En un estudio más

reciente, los científicos han descubierto la forma en que modifican

el sabor el tamaño y la forma de la cubertería. Los resultados

revelaron que el yogur resulta más denso y se percibe como más caro

cuando se ofrece en una cuchara más ligera y que el tamaño de la

cuchara influye en el grado de dulzor percibido. "Igual que se

combinan los ingredientes con cuidado", asegura Vanessa

Harrar,

coautora de la investigación, "así deberíamos actuar con los

cubiertos". La clave de estas variaciones está en el cerebro de

los comensales y en lo que esperan sentir por sus experiencias

anteriores. "El azul produce la sensación de que la comida está

más salada", relata Harrar. "Y la comida rosa es más

dulce si se sirve en una cuchara blanca que si se sirve en una

negra".

Aparte

de la experiencia de cada uno, existen unos fuertes condicionantes

biológicos a la hora de experimentar el sabor, y no todos percibimos

con la misma intensidad. Recientemente se ha descubierto que algunas

poblaciones detestan el sabor del cilantro como consecuencia de la

presencia del gen OR6A2, que codifica un receptor muy sensible a los

aldehídos que contiene esta hierba y produce un desagradable sabor a

jabón. En los años 90 se descubrió que hay un 25 por ciento de la

población que, por factores genéticos, tiene más papilas

gustativas que los demás. Se les conoce como "supergustadores"

y encuentran matices en la comida que para los demás pasan

desapercibidos. Una supuesta ventaja que, “en una sociedad en la

que se condimenta todo de manera excesiva", matiza Javier

Cudeiro, "puede ser una faena".

Pero

todos estos cambios en la percepción son superficiales en

comparación con lo que puede hacer el cerebro a niveles más

profundos. La información que recibimos puede condicionar la

sensación de saciedad e incluso nuestro metabolismo. "Una

caloría no deja de ser una caloría", asegura Alonso, "pero

está claro que lo que uno cree sobre la comida tiene influencias en

el patrón de alimentación o el deseo de comer". En el año

2003, el investigador de la Universidad de Cornell Brian

Wansink

hizo una prueba muy inquietante. Dividió a los voluntarios en dos

grupos y a unos les dio a comer sopa en un recipiente normal y a

otros en un recipiente con truco, en el que un dispositivo permitía

bombear y añadir más cantidad de sopa mientras iban comiendo. "A

pesar de haber consumido un 73% más de sopa", concluía el

estudio, "los sujetos no tuvieron la sensación de haber comido

más ni se sintieron más saciados que los que habían comido del

cuenco normal". "Parece que la gente utiliza sus ojos para

contar las calorías", añadía Wansink, "y no sus

estómagos".

¿Podríamos

intentar no comer de más si tenemos una percepción adecuada de lo

que nos va a saciar? El experimento realizado en 2011 por Alia

J. Crum

en la Universidad de Yale, añadía un dato muy valioso: la comida no

solo entra por los ojos sino que la metabolizamos por lo que creemos

que es. Crum reunió a un grupo de 46 voluntarios y les dio a comer,

en diferentes días, un mismo batido de leche con diferentes

etiquetas. Después analizó su sangre. Cuando creían estar comiendo

un batido grasiento, los niveles de grelina, la conocida como

'hormona del apetito', descendieron de forma notable - tenían menos

necesidad de comer más- mientras que los niveles se mantuvieron

estables cuando creían estar comiendo un producto “light”. “Esto

indica que el estado mental puede afectar a la sensación física de

saciedad”, asegura Crum.

En

los últimos años se han localizado en el cerebro los mecanismos que

nos hacen reaccionar ante la comida, y especialmente los que explican

nuestra propensión a consumir alimentos altamente calóricos, con

mucho azúcar o mucha grasa. El equipo de Edmund T. Rolls descubrió

que la grasa no solo activa los centros del placer en el cerebro,

sino que las neuronas receptoras de la lengua se ponen en marcha

automáticamente por su textura. Basta una gota de una grasa no

comestible en la lengua, como parafina u otros hidrocarburos

saturados, para que el cerebro desate una respuesta. Es más, la

grasa tiene un componente emocional y actúa como una especie de

calmante natural. En 2011, científicos belgas inyectaron una

infusión de ácidos grasos directamente en el estómago de los

voluntarios y vieron cambios en el estado de ánimo y en la respuesta

del cerebro.

"Hay

que recordar que el cerebro humano ha evolucionado a lo largo de

muchos milenios y estas características sin duda han facilitado la

supervivencia", asegura Miguel Alonso. "De hecho, los niños

desarrollan preferencias rápidamente hacia comidas con contenido

graso y nacen ya con predisposición innata hacia el dulce". La

mejor muestra del peso evolutivo de esta adaptación podría estar en

la genética de algunas poblaciones como los habitantes de la isla de

Nauru, en el Pacífico, o los indios pima de Arizona (EEUU). En ambos

casos se registra hasta un 50% de casos de diabetes tipo 2 y de

obesidad. La hipótesis que lanzó el famoso biólogo Jared

Diamond

es que la escasez de alimentos durante largos periodos favoreció la

aparición de "genes ahorradores" en estas tribus, de modo

que acumulan gran cantidad de grasa para sobrevivir a periodos de

escasez. El cambio a una alimentación abundante, con ese mismo gen

eficiente tan eficiente con el alimento, hace que se produzcan muchos

más casos de obesidad.

Este

mecanismo podría estar, en parte, detrás del aumento de los casos

de sobrepeso en nuestra sociedad. Quizá no estemos preparados para

tanta comida. "Durante la evolución el hombre ha pasado etapas

de hambruna muy fuertes y ha habido una selección natural",

apunta Rubén

Nogueiras,

investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. “Comemos

porque necesitamos unas calorías y tenemos los mecanismos

necesarios", añade, "pero cuando se produce una sensación

de placer al comer nuestro organismo no tiene nada preparado para

mandar al cerebro parar". Para Miguel Alonso también está

claro que nuestros mecanismos cerebrales no están del todo

optimizados para el presente en el que vivimos. "En las

sociedades industrializadas hemos conseguido garantizar el acceso a

la comida", asegura. “En este escenario los recursos que tiene

el cerebro humano para favorecer la ingesta prevalecen sobre los que

tiene para evitar la sobreingesta".

Los

estudios más recientes sobre alimentación reflejan que la comida

activa los mismos circuitos de placer que la droga y el sexo y que,

más que con un factor genético y metabólico para la obesidad (que

apenas afecta a un 4-6% de los individuos), muchos casos están

relacionados con patrones aprendidos de comportamiento. Con todos

estos datos, los científicos empiezan a pensar que, además de

intervenir en las respuestas químicas y hormonales, aprender a

dominar a nuestro cerebro y a conocer sus engaños nos ayudará a

comer mejor y de forma más saludable.

Nuevas

formas de comer

Las

nuevas tecnologías están cambiando la forma de disfrutar la comida.

Algunos investigadores diseñan ya aplicaciones que permiten

personalizar las sensaciones. En Japón, Naoya Koizumi ha creado un

dispositivo llamado "Chewing Jockey" que capta el

movimiento de la mandíbula del comensal y reproduce sonidos

pregrabados con diferentes texturas para mejorar la experiencia. Otra

aplicación japonesa, EverCrisp, permite aumentar el sonido que

produce el usuario del teléfono móvil al masticar comidas

crujientes. El equipo de Esther Toet ha desarrollado una cuchara

'inteligente' con un sensor que detecta si el usuario está comiendo

demasiado rápido, y el tenedor desarrollado por HAPILabs elabora una

base de datos con tu dieta y tus hábitos alimenticios.

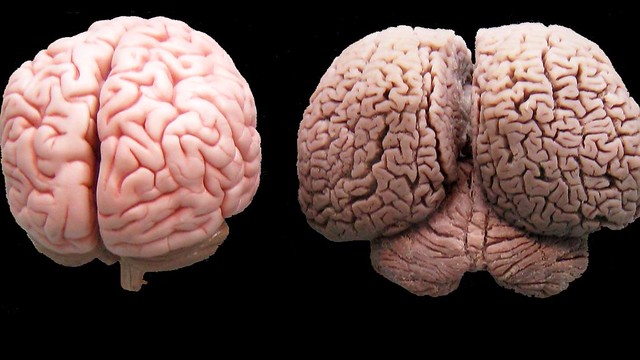

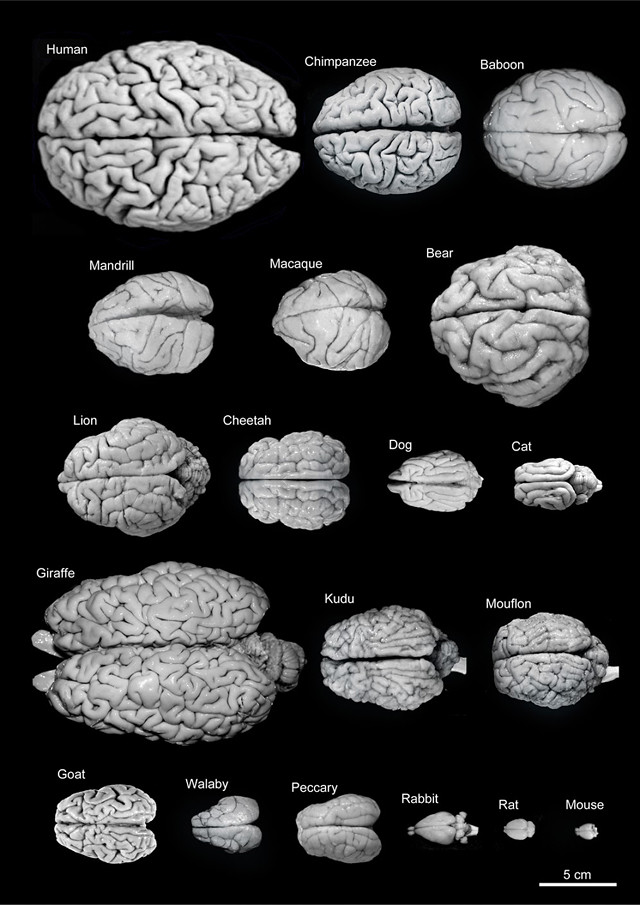

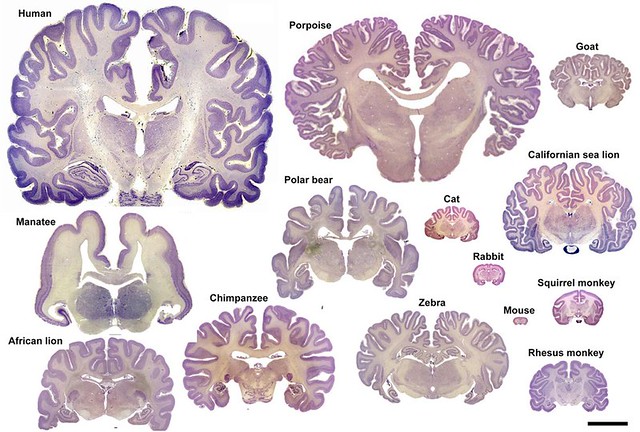

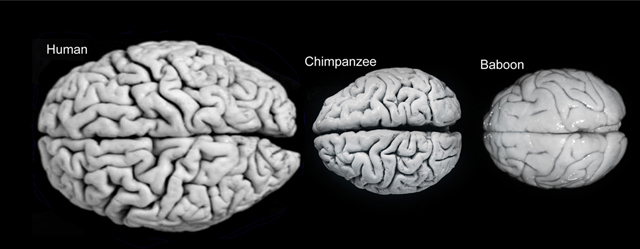

La noche del 18 de abril de 1955 el patólogo Thomas Harvey empuñó su escalpelo y realizó una incisión en forma de Y sobre el cadáver de Albert Einstein. Con el cuerpo aún caliente encima de la mesa, el doctor extrajo el hígado y los intestinos y halló casi tres litros de sangre en la cavidad peritoneal. A continuación abrió el cráneo con una sierra circular, extrajo el cerebro y se lo llevó a su casa. (Seguir leyendo)

La noche del 18 de abril de 1955 el patólogo Thomas Harvey empuñó su escalpelo y realizó una incisión en forma de Y sobre el cadáver de Albert Einstein. Con el cuerpo aún caliente encima de la mesa, el doctor extrajo el hígado y los intestinos y halló casi tres litros de sangre en la cavidad peritoneal. A continuación abrió el cráneo con una sierra circular, extrajo el cerebro y se lo llevó a su casa. (Seguir leyendo) En 1996 el periodista Michael Paterniti retomó la historia de Harvey y lo encontró trabajando en una fábrica de plásticos de Kansas. El patólogo vivía en un pequeño apartamento y dormía en una cama plegable. Conservaba el cerebro de Einstein en un tarro de cristal de su cocina y lo había convertido en su obsesión.

En 1996 el periodista Michael Paterniti retomó la historia de Harvey y lo encontró trabajando en una fábrica de plásticos de Kansas. El patólogo vivía en un pequeño apartamento y dormía en una cama plegable. Conservaba el cerebro de Einstein en un tarro de cristal de su cocina y lo había convertido en su obsesión. Sin pensárselo dos veces, Paterniti se ofreció a llevar a Harvey hasta California, respondiendo al deseo del anciano de visitar a Evelyn Einstein, y zanjar el asunto devolviéndole el cerebro a la nieta del genio. Y así fue como el periodista y el patólogo se vieron envueltos en una de las peripecias más surrealistas de la historia: un viaje de costa a costa con el cerebro de Einstein en el interior del maletero.

Sin pensárselo dos veces, Paterniti se ofreció a llevar a Harvey hasta California, respondiendo al deseo del anciano de visitar a Evelyn Einstein, y zanjar el asunto devolviéndole el cerebro a la nieta del genio. Y así fue como el periodista y el patólogo se vieron envueltos en una de las peripecias más surrealistas de la historia: un viaje de costa a costa con el cerebro de Einstein en el interior del maletero. La novela de Paterniti describe un viaje alucinante a través de Estados Unidos con el cerebro flotando en un tupperware en la parte posterior de un viejo Buick Skylark. Por si le faltaban ingredientes, en el camino visitan a William S. Burroughs, cruzan el Medio Oeste y se pasan por Las Vegas. Durante todo el trayecto se mantiene una constante, la atracción enfermiza que ejerce el cerebro sobre aquellos que le rodean:

La novela de Paterniti describe un viaje alucinante a través de Estados Unidos con el cerebro flotando en un tupperware en la parte posterior de un viejo Buick Skylark. Por si le faltaban ingredientes, en el camino visitan a William S. Burroughs, cruzan el Medio Oeste y se pasan por Las Vegas. Durante todo el trayecto se mantiene una constante, la atracción enfermiza que ejerce el cerebro sobre aquellos que le rodean: Como se cuenta en la novela, el magnetismo que ejerció el cerebro sobre su poseedor terminó por destrozarle la vida. Durante los años que siguieron a la noche del robo, Harvey perdería el trabajo y arruinaría su carrera como médico, postergando una y otra vez la prometida investigación que aclararía los misterios de la mente del genio.

Como se cuenta en la novela, el magnetismo que ejerció el cerebro sobre su poseedor terminó por destrozarle la vida. Durante los años que siguieron a la noche del robo, Harvey perdería el trabajo y arruinaría su carrera como médico, postergando una y otra vez la prometida investigación que aclararía los misterios de la mente del genio. Sin embargo, Harvey quiso compartir su hallazgo y buscó ayuda entre otros expertos. Cortó el cerebro en 240 trozos y los repartió entre unos pocos científicos de todo el mundo con el objeto de que los analizaran. En un último arranque de lucidez, y tal vez de sacrificio personal, Harvey terminó por devolver el cerebro al hospital de Princeton, convencido de que alguien debía ponerlo a buen recaudo (Después de todo la nieta de Einstein nunca llegó a quedarse el cerebro).

Sin embargo, Harvey quiso compartir su hallazgo y buscó ayuda entre otros expertos. Cortó el cerebro en 240 trozos y los repartió entre unos pocos científicos de todo el mundo con el objeto de que los analizaran. En un último arranque de lucidez, y tal vez de sacrificio personal, Harvey terminó por devolver el cerebro al hospital de Princeton, convencido de que alguien debía ponerlo a buen recaudo (Después de todo la nieta de Einstein nunca llegó a quedarse el cerebro). Paralelamente, al otro lado del Pacífico se gestaba una historia no menos peculiar en torno al cerebro. El científico japonés Kenji Sugimoto, obsesionado con la vida de Albert Einstein, emprendió a finales de los 90 una odisea personal en busca del cerebro del que tanto había oído hablar. La aventura, filmada por el director Kevin Hull para un documental de la BBC, llevó a Sugimoto a recorrer los Estados Unidos en busca de Harvey, hasta que le localizó en su casa de Kansas.

Paralelamente, al otro lado del Pacífico se gestaba una historia no menos peculiar en torno al cerebro. El científico japonés Kenji Sugimoto, obsesionado con la vida de Albert Einstein, emprendió a finales de los 90 una odisea personal en busca del cerebro del que tanto había oído hablar. La aventura, filmada por el director Kevin Hull para un documental de la BBC, llevó a Sugimoto a recorrer los Estados Unidos en busca de Harvey, hasta que le localizó en su casa de Kansas. Cuarenta años después, y una vez analizados los distintos testimonios, parece que la noche en que Thomas Harvey diseccionó el cadáver de Albert Einstein terminó siendo una jornada bastante esperpéntica. Decenas de personas bajaron a contemplar el cuerpo del maestro y quisieron quedarse con un recuerdo. “Cada uno agarró lo que pudo” - explica el doctor Henry Abrams, oftalmólogo personal del científico. Él mismo extrajo los ojos de Einstein y los guardó durante más de 40 años en la caja de seguridad de un banco de Filadelfia.

Cuarenta años después, y una vez analizados los distintos testimonios, parece que la noche en que Thomas Harvey diseccionó el cadáver de Albert Einstein terminó siendo una jornada bastante esperpéntica. Decenas de personas bajaron a contemplar el cuerpo del maestro y quisieron quedarse con un recuerdo. “Cada uno agarró lo que pudo” - explica el doctor Henry Abrams, oftalmólogo personal del científico. Él mismo extrajo los ojos de Einstein y los guardó durante más de 40 años en la caja de seguridad de un banco de Filadelfia.