Eres un aspirante a socorrista del cuerpo de guardacostas de EEUU. Estás dentro de una de las lanchas patrulleras, es de noche y te diriges a un salvamento en mitad de un huracán. De pronto el barco se da la vuelta y no ves absolutamente nada, pero en pocos segundos estás bajo el agua. Tienes muy poco tiempo para buscar una puerta y salir de la lancha hasta la superficie. Después de unos instantes de confusión, sales del agua y escuchas un gran aplauso. Se encienden las luces. La prueba ha sido superada con éxito.

Imagen: Robb Scharetg

Imagen: Robb ScharetgUna situación así es la que viven los aspirantes a entrar en el cuerpo de guardacostas como socorristas, cuyo entrenamiento se lleva a cabo en las sofisticadas instalaciones de Elizabeth City, en Carolina del Norte. El complejo cuenta con un par de piscinas en las que se pueden simular distintas situaciones de emergencia, generar grandes olas, relámpagos, hundir un barco e introducir el tremendo ruido que hacen los helicópteros de salvamento en una situación real.

En el siguiente vídeo tienes una descripción de las pruebas a las que son sometidos los aspirantes, comenzando con pequeñas inmersiones para abrir puertas y terminando en la gran prueba final del huracán en la piscina.

Como explican en Popular Mechanics, las pruebas se hacen en condiciones de gran seguridad, con varios buceadores preparados para solucionar cualquier imprevisto bajo el agua. Aún así, el proceso no deja de ser duro y peligroso y aquellos que lo superan salen de aquí con su título de socorrista del cuerpo de guardacostas, un cuerpo entrenado para actuar en las situaciones más extremas sin perder la concentración.

Más info: This Coast Guard Training Pool Can Simulate a Hurricane (Popular Mechanics)

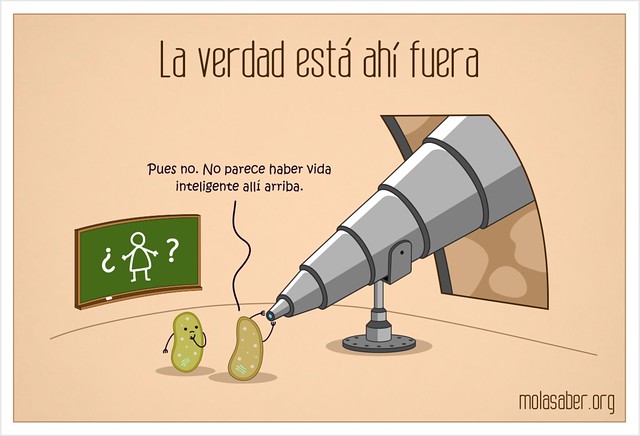

![IMG_8985[1]](https://farm8.staticflickr.com/7471/15713907437_8d3138764b_z.jpg)